- familienplanung.de

- Kinderwunsch

- Behandlung im Ausland

- Eizellspende

Die Eizellspende

Die Eizellspende ist in Deutschland verboten. Wer eine Behandlung im Ausland erwägt, sollte sich über mögliche Risiken sowie rechtliche Folgen informieren. Nicht zuletzt wirft eine Eizellspende auch ethische Fragen auf.

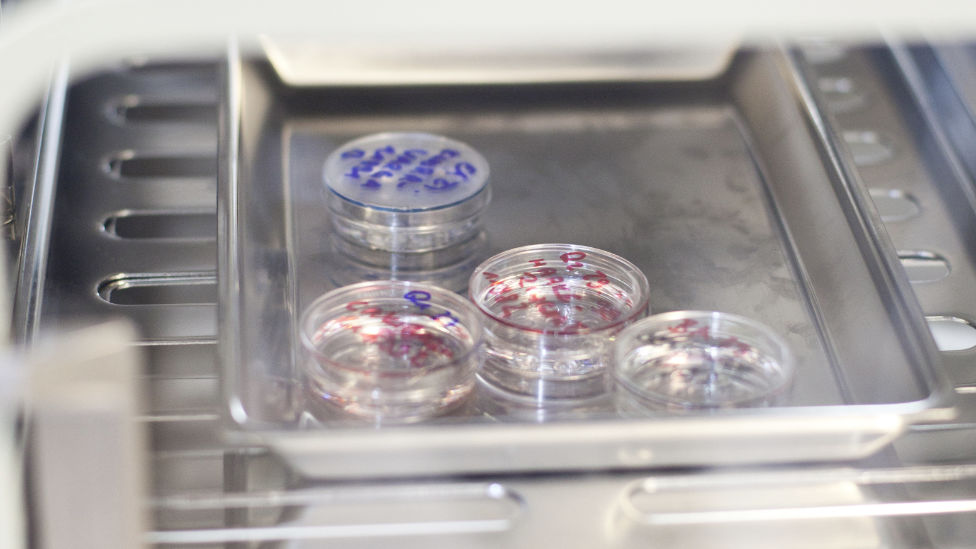

Bei der Eizellspende wird eine gespendete Eizelle mit dem Samen des Partners befruchtet und in die Gebärmutter der Frau übertragen. Eine Eizellspende erwägen vor allem Frauen im fortgeschrittenen Alter, Frauen mit einer verfrühten Menopause oder Frauen, die sich aufgrund einer Krebserkrankung einer Chemotherapie unterziehen mussten. In ihren Eierstöcken reifen keine Eibläschen mehr heran, aus denen befruchtungsfähige Eizellen entstehen.

Nach dem Embryonenschutzgesetz ist in Deutschland die Eizellspende verboten. Lässt ein Paar die Eizellspende in einem anderen Land durchführen, in dem das Verfahren erlaubt ist, ist es wichtig, sich vorab über mögliche Risiken des Verfahrens sowie über finanzielle und rechtliche Aspekte zu informieren.

Medizinische Risiken

Wird bei der Eizellspende mehr als eine befruchtete Eizelle übertragen, geht die Frau ein erhebliches Risiko für eine Mehrlingsschwangerschaft ein, die sowohl für sie als auch die Kinder mit zahlreichen Gefahren verbunden ist. Nach mehreren erfolglosen Behandlungen kann die Bereitschaft steigen, dieses Risiko einzugehen. In vielen Ländern gibt es zudem keine gesetzlichen oder berufsrechtlichen Vorgaben, wie viele Embryonen in die Gebärmutter übertragen werden dürfen. In Deutschland sind es höchstens drei.

Auch die Spenderin geht medizinische Risiken ein. Sie muss sich einer Hormonstimulation unterziehen, die körperlich und seelisch sehr belasten und zu einem Überstimulationssyndrom führen kann. Vor der Befruchtung im Labor werden der Spenderin die Eizellen entnommen. Dieser Eingriff ist mit Narkose- und Thromboserisiken verbunden. Auch Gewebeverletzungen sind möglich. Eizellspenderinnen werden außerdem nicht immer umfassend über mögliche Komplikationen aufgeklärt, hormonell aber möglicherweise stark stimuliert, um von ihnen mehr Eizellen gewinnen zu können.

Rechtliche Aspekte

Bei der Eizellspende wird das Kind mithilfe der gespendeten Eizelle einer anderen Frau gezeugt. Die Spenderin ist daher die genetische Mutter des Kindes. Die juristische Mutterschaft geht jedoch auf die Frau über, die das Kind geboren hat, und damit auf die Empfängerin der gespendeten Eizelle. Die Vaterschaft geht auf deren Ehemann über beziehungsweise den Partner der Frau, wenn er die Vaterschaft anerkannt hat oder seine Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde.

Es ist unter Umständen nicht möglich, das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner genetischen Abstammung zu wahren. In einigen Ländern bleiben die Eizellspenderinnen aufgrund gesetzlicher Vorgaben anonym. Kinder, die dort gezeugt werden, haben keine Möglichkeit, die Identität ihrer genetischen Mutter zu erfahren. Darüber hinaus ist in verschiedenen Ländern ungeklärt, wie lange die Behandlungsunterlagen aufbewahrt werden müssen, aus denen die Daten der Spenderin und der behandelten Frau hervorgehen. In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind es mindestens 30 Jahre.

Schließlich gibt es in vielen Ländern unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der Maximalzahl der Kinder, die pro Spenderin gezeugt werden dürfen. In den meisten Fällen bleibt damit unklar, wie viele Halbgeschwister das mithilfe einer Eizellspende gezeugte Kind möglicherweise hat.

Was noch zu bedenken ist

Das Verbot der Eizellspende in Deutschland wurde aus mehreren Gründen ausgesprochen:

- Eine Eizellspenderin nimmt große medizinische Risiken auf sich, sowohl während der hormonellen Stimulation als auch bei der Entnahme ihrer Eizellen.

- Die Identitätsfindung des mit Eizellspende gezeugten Kindes ist möglicherweise erheblich erschwert, da zwei verschiedene Frauen körperlich an seiner Entstehung Anteil haben.

- Ein mögliches (späteres) Interesse der Eizellspenderin an dem Kind kann zu Konflikten führen.

- Die gespaltene Mutterschaft bedeutet einen tiefen Einschnitt in das menschliche und kulturelle Selbstverständnis.